- 北上事務所

- 0197-65-7439

- お問い合わせフォーム

TOP > 木の香の家 新展示場建築物語

木の香の家 展示場 兼 実験住宅 建築物語 第39話:屋根工事⑤ ソーラー給湯ゾーン トラブルの答え

第39話:屋根工事 ソーラー給湯ゾーン トラブルの答え

大工さんが言った「何かおかしい」・・の発言に、

私はポイントが理解できず、「どの部分が・・ですか?」と問いました。

T大工さん 「白鳥さん・・このソーラー給湯を設置したゾーンって、将来、内部結露しないか?」

・・・

私 「・・・」

・・・

私 「げ・・。そうだ・・(@@;)。ガルバリウム鋼板を張ってしまったから水蒸気の抜けない。いつか結露して木を腐らせてしまう(@@;)。」

大工さん 「・・だよね・・」

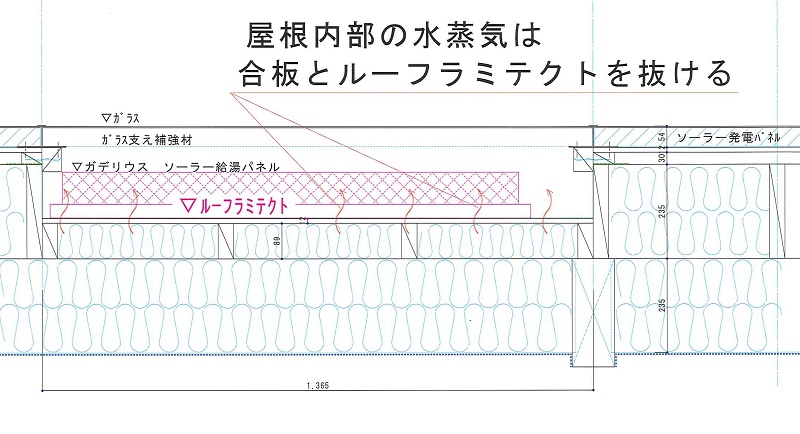

解説しますと・・ルーフラミテクトだけであれば、防水しながら水蒸気も通すという性質があるので屋根内部の水蒸気は抜けていくのです。

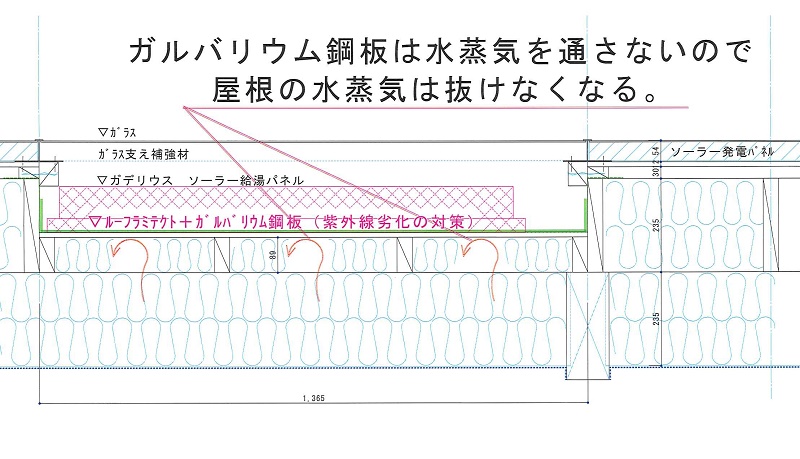

しかし、ガルバリウム鋼板を貼ってしまったため、防水性は完璧ですが、水蒸気は全く通さないので、屋根下地合板のところで内部結露してしまう可能性が高いのです。

私 「よくこんな状態から気づきましたね・・。私でもすっかり頭から抜けてましたよ」

私 「図面で見れば理屈をイメージしやすいですが、体動かして作業しながらだとなかなか変化に気づきませんねエ・・」

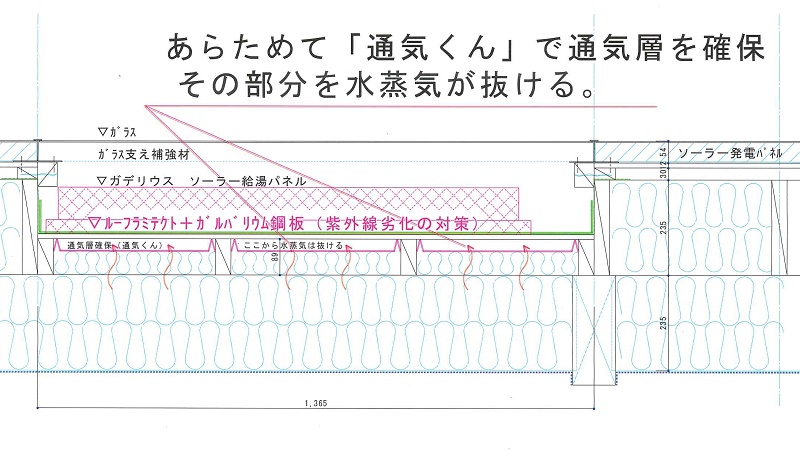

大工さん 「仕方ないなぁ・・。断熱を1回抜き取って通気層確保するか・・」

大工さんの気づきによって、またまた九死に一生を得る形でソーラー給湯ゾーンに通気層を確保しました。もしろん、入口出口も連続させております(^^;)

(通気くん部分が、水蒸気を抜く通気層)

実験ハウスは、こんな感じのドタバタが多くて、うまく進んでいるのか・・うまく進んでいないのか・・よく分かりません(--;)。

が・・「九死に一生を得た」と思えることが重なっているので

「良し」と思って前に進んでいきました(^^;)

一番うれしかったことは、大工さんがきちんと断熱理論を熟知して施工していることでした(^^)/

つづく

【木の香の家 展示場 兼 実験住宅 物語は 5日 15日 25日 に何とか更新していきます。】

Posted at: 2017.1.15(日)

木の香の家 展示場 兼 実験住宅 建築物語 第38話:屋根工事④ ソーラー給湯ゾーンのトラブル

第38話:屋根工事 ソーラー給湯ゾーンでのトラブル

簡単にソーラー集熱と言いましても、いろいろ難しい施工があるなぁ・・と疲れていたとき、思わぬトラブルが発生しました。

今回、はじめて「ソーラー給湯」も同一屋根に組み込んでみようという実験のためにそれは発生しました。

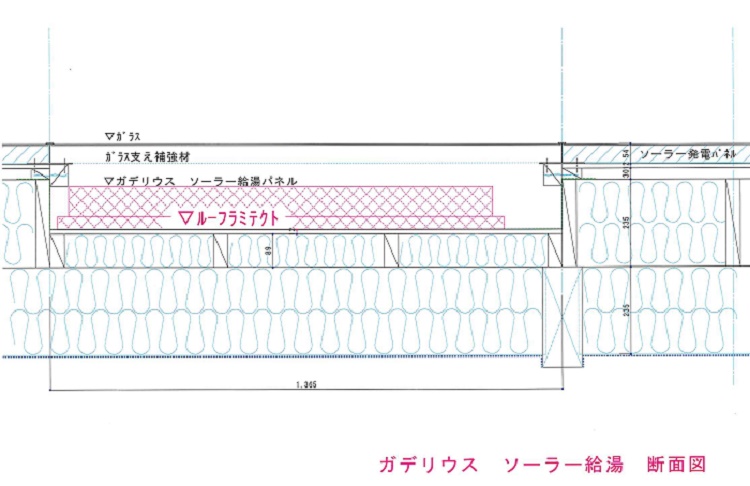

初期の段階で、ソーラー給湯の部分は、ほかの部分より深くする必要がありました。理由はソーラー給湯パネルが厚いためです。

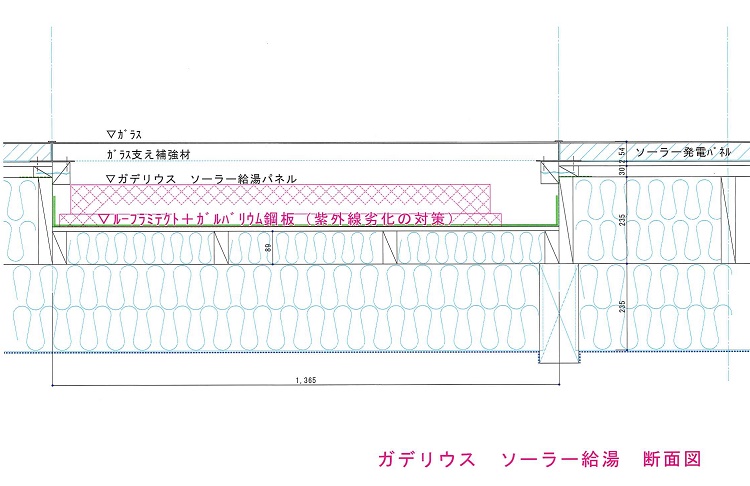

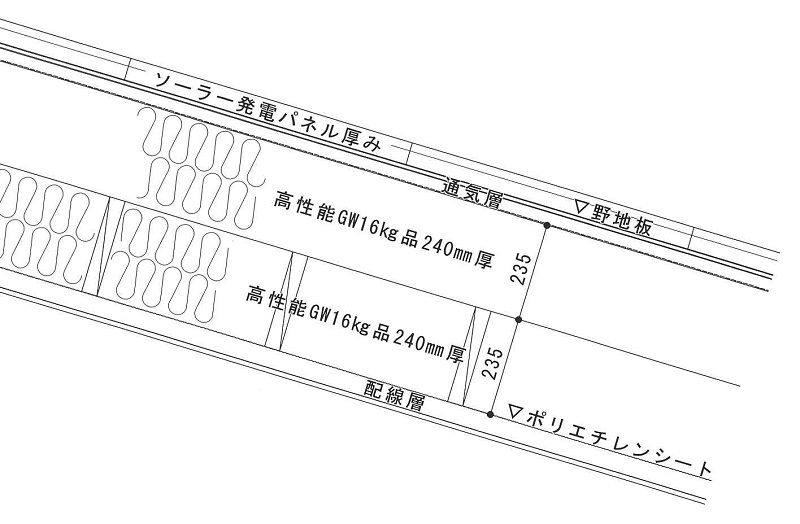

上図の赤点線の斜線が「ソーラー給湯パネル」です。「ソーラー発電パネル」より1段下がって設置されていますが、表面のガラスは同一面なので、外観的には一体に見えます。

その際、屋根の断熱材の厚みを少しでも確保するため、防水紙に「ルーフラミテクト」という 『 防水性が高く かつ 透湿性のある 防水紙 』 を採用することにしました。

そうしますと、ほかの部分のような2重通気層にしなくてもいいだろうという考え方からです。

つまりは、ソーラー給湯パネルを設置したゾーン全体が屋根内水蒸気を抜く通気層の役割を果たします。

・・ところが・・

ソーラー給湯パネルを設置する直前にメーカーさんより電話が入りました。

「ルーフラミテクトを露出していると紫外線劣化で早く防水性がなくなってしまいます」

そんな電話で慌てて板金屋さんを呼び・・「ルーフラミテクトの上に保護用のガルバリウム鋼板を張って」とお願いするドタバタ劇でした(><)。

図にすると上記のように、ガルバリウム鋼板でルーフラミテクトを保護します。

現場写真では下のような感じです。

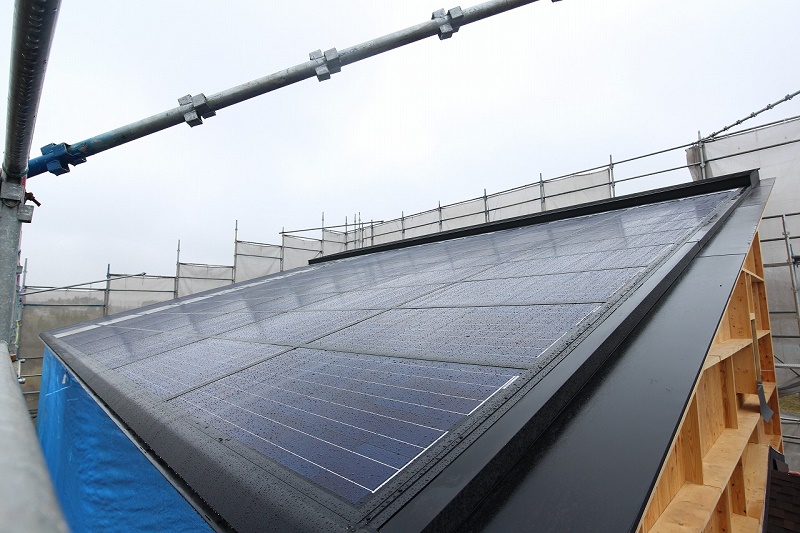

その後、ソーラー給湯パネルを無事に設置しました(--;)

ソーラー給湯パネルを設置した後にガルバリウム鋼板を張るのは無理なので・・

本当に九死に一生を得た感じです(><)。

そして ソーラー発電パネルも設置進みます。

無事完成(^^)!

そのまま難を逃れた工事は順調に進み、屋根断熱もしっかり出来てきました(^^)

・・・ところが・・・

そんなあるとき・・大工さんが言いました。

「なんかおかしい・・」

さて・・ここで問題です!。

Q:「今回の施工で、何か理論上おかしいと思われるポイントにお気づきでしょうか・・。」

これに気づかれた方は相当な通です!。

答えは次回です(^^;)

つづく

【木の香の家 展示場 兼 実験住宅 物語は 5日 15日 25日 に何とか更新していきます。】

Posted at: 2017.1. 5(木)

木の香の家 展示場 兼 実験住宅 建築物語 第37話:屋根工事③ 三位一体ソーラー

第37話:屋根工事 ソーラーMAX集熱ゾーン

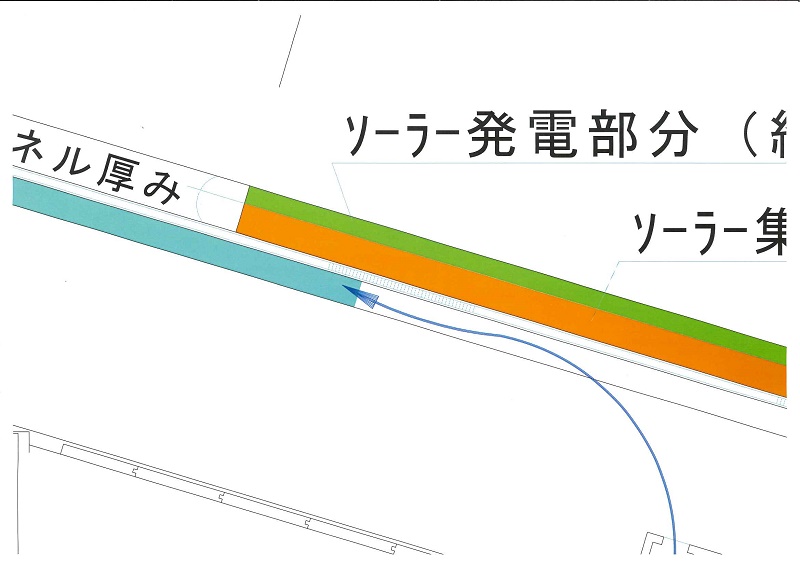

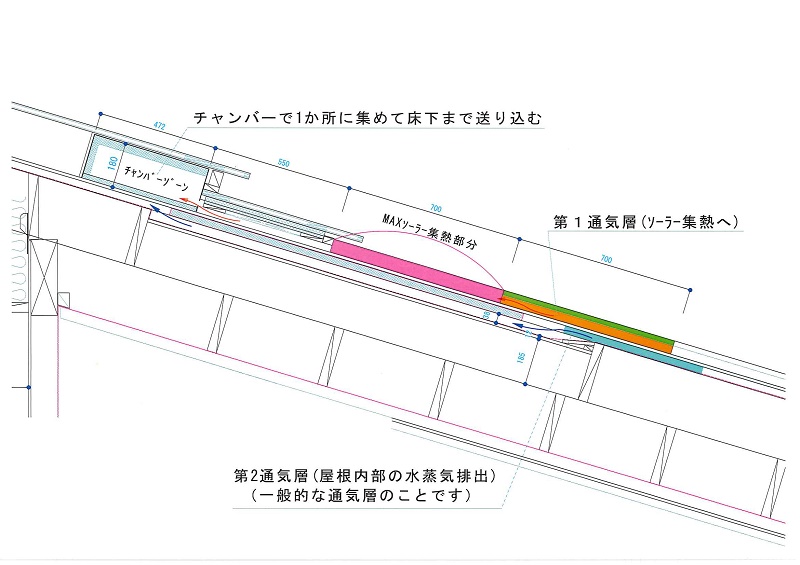

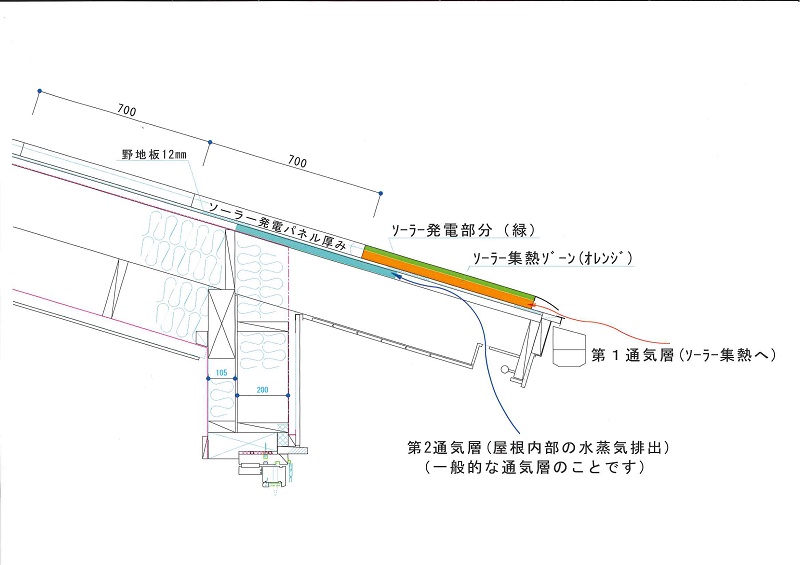

ソーラー集熱において、36話でご説明したように、今回は「集熱用の通気層」と「屋根の水蒸気を抜く通気層」の2重通気層にしました。

そのため、ソーラー発電パネル裏面でのソーラー集熱は、本来の通気層に熱が奪われてしまいます。

(オレンジゾーンで温まった空気の熱が、水色ゾーンの通気層側に、1枚の屋根合板を挟んで熱が奪われる)

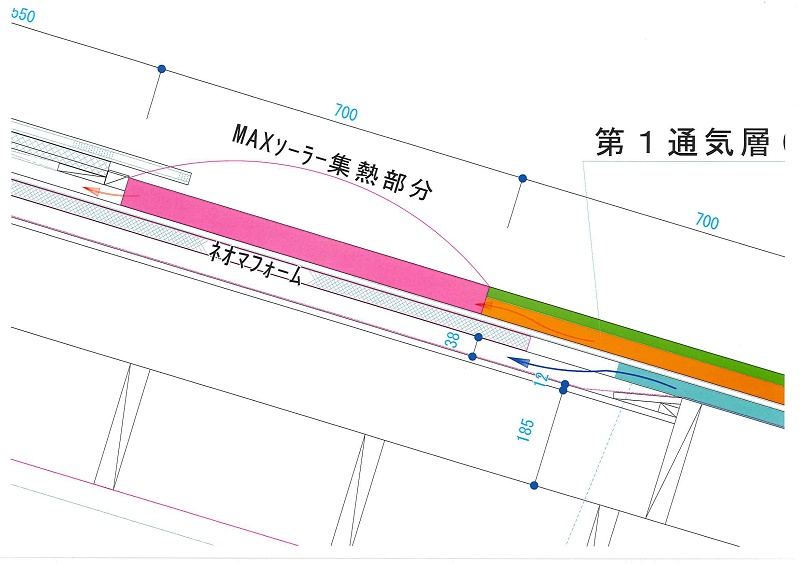

どれだけ奪われて、どれだけ温度が残るのかは測定してみないと何とも言えませんが、MAXソーラー集熱ゾーン③では、このままではまずいです。

そこで、いろいろ考えた結果、下図のように2つの通気層の間にネオマフォームを挟み込むことにしました。

「通気層」を一度掘り下げて迂回させ、その間にネオマフォームを挟む・・というひと工夫です。

こうすることで、「MAX集熱ゾーン」の熱は損なわれることなくチャンバーへ送り込まれるようになります。

図で描くのは簡単ですが、作業はひと手間もふた手間も掛かります(^^;)。

万が一雨水が侵入した場合も流れ落ちる勾配を確保しなければならないためです。

作業風景は次のような写真です。

ざっくり「ソーラー集熱」と言いましても、

細かいところでいろいろ神経を使う作業だなぁ・・と感じました(^^;)

何とか課題をクリアしていったのですが・・

現場施工中・・

今度はソーラー集熱ゾーン②で思わぬ問題が発生することになるのです(><)。

つづく

Posted at: 2016.12.15(木)

木の香の家 展示場 兼 実験住宅 建築物語 第36話:屋根工事② 三位一体ソーラー

第36話:屋根工事 ソーラー

今回から「三位一体ソーラー」の解説をしていきたいと思います。

「ソーラー発電」 ・ 「ソーラー給湯」 ・ 「ソーラー集熱」

を1つの屋根面ですっきり見せる工事です。

完成写真は下のようになります。

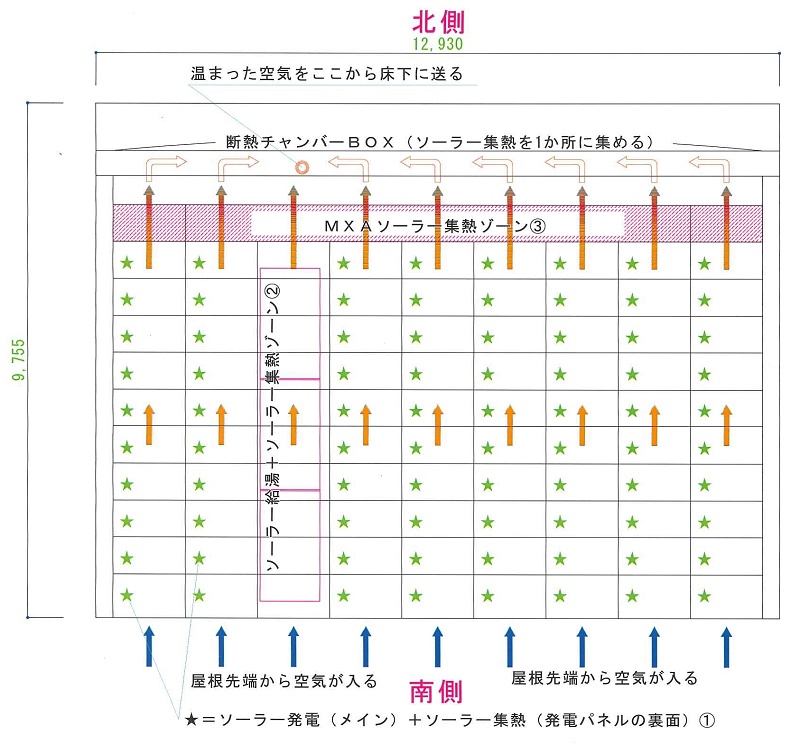

また、このソーラー設置状況を図にして真上から見てみますと下図のようになります。

屋根面の各機能を大まかにご説明しますと、

〇 ★マークのパネル列が「ソーラー発電」です。80枚のパネルがあります。

〇 左から3列目・・表面的には同じガラス面なので見た目は同じですが「ソーラー給湯ゾーン」です。

〇 ソーラー集熱ゾーンは細かく見ると3つで構成されます。

1つは、ソーラー発電の裏面を通って少し温めるゾーン(①ゾーンとします)

2つ目は、ソーラー給湯パネルが設置されているゾーン(②ゾーンとします)

そして、メインとなるのはガラス面に直接日射を入れて、積極的に空気を加温するゾーンです

(図の「MAXソーラー集熱ゾーン」)(③ゾーンとします).

ソーラー集熱で温まった空気は、ネオマフォームで断熱されたチャンバーBOXで1か所に集められて、床下までダクトで送りこまれるという方法です。

ちょっと複雑ですが・・なんとなくイメージできましたでしょうか・・(^^;)。

ここから少し詳しく見ていきましょう。

詳しく見ていくと、悩む部分も出てきます。

ソーラー集熱は南側の軒先端から空気が入ります。ここでは「第1通気層」としておきます(図-A)。

( 図-A )

( 図-A )

屋根断熱には、壁と同じように屋根内部の結露を防ぐための「通気層」が必要です。ここでは「第2通気層」としておきます。

ここで1つ、メーカーさんと鎌田先生で議論が分かれました。

メーカーさんの見解:

「ソーラー集熱(第1通気層)」を「屋根の通気層(第2通気層)」と兼用してOKです。

鎌田先生の見解:

長い目で見て、通気層を2つに分けておいたほうが万が一の漏水のときにいいのでは・・・。

この2つで意見が分かれました。工事費(手間や部材)を考えると兼用したほうがいいです。30年~50年スパンの「万が一」・・を考えると通気層を別に設けるべきかな・・とも思います。

結論は、「通気層をソーラー集熱と兼用せずに別ルートで設ける」・・に今回はしました。

しかし・・

そうしますと、実は別の問題も見えてきます。

先ほどの(図-A)を、もう少し拡大してみましょう(下図)。

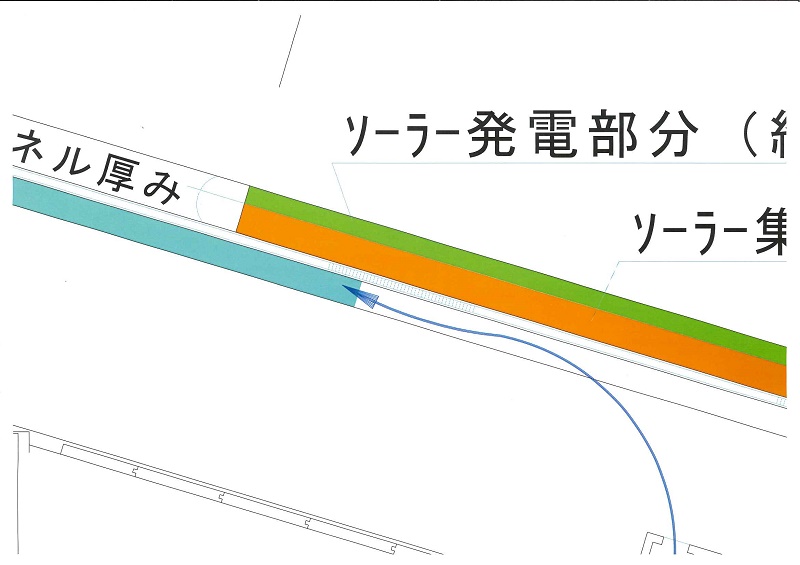

緑の部分が「ソーラー発電パネル」です。

その裏面のオレンジの部分が「ソーラー集熱①ゾーン」です。

そこである程度空気が温まる予定なのですが、屋根下地合板12㎜厚を挟んでその下に冷たい空気が流れる通気層があるのです。

お気づきになりましたでしょうか・・。

下の通気層が、「ソーラー集熱①ゾーン」で温まった熱を奪うのです・・。

どれくらい熱が逃げるかは測定いてみないとなりませんが、集熱だけを考えると「屋根の通気層」は「ソーラー集熱と兼用」したほうが良いということになります。

今回は、建物の断熱性能が良いので、発電パネルの裏面の加温はサブ的要素と考え、それでもいいだろう・・という判断になりました。

しかし、「MAXソーラー集熱ゾーン③」となる積極的に空気を温めるゾーンにおいて、

このままではダメです!

さあ・・どうなりますでしょうか・・。 どんな案が出されたのか・・次回ご説明いたします(^^;)

つづく

【木の香の家 展示場 兼 実験住宅 物語は 5日 15日 25日 に何とか更新していきます。】

Posted at: 2016.11.25(金)

木の香の家 展示場 兼 実験住宅 建築物語 第35話:屋根工事①

第35話:屋根工事①

壁のパネルが納まった現場の次の工程は「屋根断熱工事」 と 「実験ソーラー工事」です。

この屋根工事では、日本で初めて行われる特殊な実験施工があります。

目玉は「三位一体ソーラー」です。

「ソーラー発電」 ・ 「ソーラー給湯」 ・ 「ソーラー集熱」

を1つの屋根面ですっきり見せる工事です。

今回から3回くらいにわけて「屋根断熱」と「三位一体ソーラー」について少し詳しくご説明しましょう。

まず、今回の屋根の断熱厚みは480㎜です。正確な寸法で言いますと、2×10材(38㎜×235㎜)の材を井桁にした骨格に120㎜厚×4段=480㎜厚の断熱をします。

木材が235㎜×2段=470㎜とも言えます。

そして、実験ハウスに使う断熱材は、下の写真のようなトラック2台分(^^;)になります。

屋根の断熱にこんなに厚みが必要なのか・・と言われますと、コストバランスの面ではこんなに必要ないと考えております。

「OBさまの期待」 と 「どれだけ大変な作業だろうか」という知るために挑戦しました(^^;)。

まずは、井桁に組んだ上半分240㎜分を野地板の施工前に上から断熱します。

まさに天気との勝負です。

・・・とはいえ、実は・・雨が降っても大丈夫なのです(^^;)。

グラスウールが濡れても、屋根施工後の日差しで屋根の裏面が暑くなり、浸み込んだ水分は蒸発してしまいます。

絞り出るくらい断熱材に水が染みても乾くことを実証しておりますので神経質になる必要はありません。

上から断熱作業した様子と、下から断熱施工の様子です。

下から見ますと、断熱材の端部が引っ込んでいるのがわかります。

これは下から作業するときに釘かフォークで手前に引っ張って、なるべく厚みがきれいになるように調整します。

そして、下から地道に240㎜の断熱施工をして、防湿シート+配線胴縁という施工順になります。

上からの施工方法はソーラーがあるので特殊な施工方法を取ります。

それは次回ご説明いたします。

つづく

【木の香の家 展示場 兼 実験住宅 物語は 5日 15日 25日 に何とか更新していきます。】

Posted at: 2016.11.15(火)

木の香の家 展示場 兼 実験住宅 建築物語 第34話:壁パネル2階(空飛ぶ未確認飛行物体)

第34話:壁パネル2階-空飛ぶ未確認飛行物体-

2階の壁パネルを設置する朝、現場には虹が掛かりました(^^)。

こんな些細なことでも気持ちを前向きにさせてくれます。

(今日も、なんとかうまく進みますように・・・)

2階の床合板を貼った状態で、壁パネルを待ちます。

しかし、ここでスタートから思わぬ問題が発生・・。

その日は、かなりの強風だったのです。

大げさに言えば、台風並みかもしれません(><)

壁パネルが糸の切れた凧のようにクレーンの吊った状態で踊り始めるのです。

バタバタ・・ぐるんぐるん・・・。

壁パネルが外れて飛んでいくのでは・・と思うほど、紙のように振れ踊るのです。

見ていて「危ない危ない!」と口にするほど、危険な感じがしました。

(危険すぎて写真を撮っている余裕がありませんでした (--;))

それでも何とか1つめの壁パネルを設置・・。

しかし、クレーンのWAGさんからも「ちょっとこの風では危ない。パネルが外れたら大変だ」という話がでて、しばし会議・・(> <)。

風が落ち着くのを待つかどうか・・。

しかし、風が強いままだったら、またしても観客の居る前でいきなりの作業中止...(--;)。

そんな中で、クレーンのWAGさんから提案が出ました。

「パネルを水平にして上げよう。風の抵抗が少ないはずだから。」

私「でも水平にしたら、どうやってパネルを設置するんですか?」

WAGさん「一度、2階の床の上に下して、そこでパネルを掴み直して起こせばいいさ」

議論した結果、一工程作業は増えますが、その方法で進めてみようとなりました。

パネルを水平にして吊り上げます。

まるでUFOのようです(^^;)

この案は素晴らしく、強風の中でもパネル運搬が危険と感じることは無くなりました!。

2階のパネルがどんどん組みあがっていきます。

現場とは、工場生産と違うトラブルがつきものです・・(--;)

そんなときでもみんなで知恵を出し合えば解決策が見つかるものだなぁ・・と改めて感じました。

木製サッシ付きのパネルもUFO化。

いったん2階の床の上に着地させます

次にパネル上部を掴みなおして

起こします。

そして、設置。

2階は風の影響以外では、1か所パネル現場調整があったくらいで、おおむねスムーズに進みました(^^)

2階部分の壁パネルは、午前中で終了しました!

午後から屋根組などの作業を行って、建て方としての骨格はほぼ見えました(^^)

次は、いよいよ屋根断熱と三位一体のソーラー設置に進みます!

つづく

【木の香の家 展示場 兼 実験住宅 物語は 5日 15日 25日 に何とか更新していきます。】

Posted at: 2016.10.25(火)

木の香の家 展示場 兼 実験住宅 建築物語 第33話:壁パネル設置(1日目)

第33話:壁パネル設置(1日目)

木製サッシ付き壁パネルがなんとか納まったことで一息ついた現場は、続けてどんどん1階の壁パネルを設置していきました。

ここからは、思い描いていたようにどんどんスピーディーに出来ていきます。

付加断熱200㎜厚を確保した断熱パネルです。

内側の断熱材と合わせると壁は300㎜断熱になります。

当社では初の厚みなので、完成後の暮らしが、どんな「空気感」になるか楽しみです(^^)

大きなトラブルもなく、家の形が見えてきました

和室側の壁パネル も 北側のパネルも はまり

半日後には1階の壁パネルがほぼ設置終わりました。

内部の梁掛けと微調整をして1日目が終わりました。

1日目の実験作業がうまくいったことを象徴するかのように、

木製サッシが夕陽に照らされて光っていました。

つづく

【木の香の家 展示場 兼 実験住宅 物語は 5日 15日 25日 に何とか更新していきます。】

Posted at: 2016.10.15(土)

木の香の家 展示場 兼 実験住宅 建築物語 第32話:壁パネルスタート と いきなりの・・

第32話:壁パネルスタート と いきなりの・・

土台も敷き終わり、いよいよ念願の壁パネル施工の日がやってきました。

その日は、「木製サッシ壁パネル」も「厚壁断熱パネル」も設置予定だったので、見学の方が多く来ました。

朝の6時には既にパネル工場から壁パネルを大量に積んだトラックが現場に来ておりました。

出勤ラッシュの時間帯を避けての到着のようです。

朝の7時過ぎには青森から見学の第1団体が到着し、いよいよ大実験施工がスタートする高揚感を持ちました。

記念する実験パネルのスタートは、いきなり木製サッシパネルです!。

木製サッシが重すぎるため、土台まで一体化した発案パネルです。

200㎏を超える木製サッシパネルを見事に吊り上げます。

「これを現場で移動しながら設置していたら大変だなぁ」

「パネル化だとクレーンで出来るのでよかったよかった」

(ただ・・このパネルが落ちた瞬間に100万円は吹っ飛びます(--;))

パネルを基礎の上に設置して・・

ところが・・ここでいきなりの問題発生・・

パネルが・・はまらない・・(@@;)

「なんで」・・

現場に緊張感が走りました。

見に来ている人にも、大工さんにも、そして私にも緊張感が走りました。

パネルを設置する前に思い描いてたのは・・、『 壁パネルが思い通りどんどんはまっていき、木製サッシパネルの部分は、わずか10分程度で完成!』・・とイメージしていたのですが、見学者の前でいきなりのつまずきです(><)。

ある程度パネルとパネルを噛ませてから、かけや(大きなハンマー)で叩いてもパネルが納まりません。

右往左往している中が、壁パネルがもし倒れたら・・200kg超えのパネルですので、大けがする可能性もあります。

下手をすると死亡事故にもなりかねません・・(><)

何度か別の方法でも試してみたのですが、うまく入らず最悪の「初日スタートから終了」・・

・・も覚悟しました(--;)

しかし、場数を踏んでいるだけあり、T大工さんは冷静に慌てる素振りは見せません。

もちろん、こんな時こそ慌てるとロクなことがないのは私も経験しています。

「なんでハマらないのか、ちょっとスケールでいろいろと測ってみよう。」

そう言ってT大工さんは、土台の長さやサッシパネルの長さ・高さを落ち着いた素振りで測ります。

1台1台のパネルの精度や土台の長さには大きな問題はない・・。

基礎天端の問題か?

墨出しの問題か?

いろいろ検討した結果。

土台の1本1本の長さが微妙に伸びたことの蓄積だとわかりました。

今回の実験住宅は、パッシブソーラーを目指して東西方向に長い設計になりました。

東西に18mもある設計のため、仮に3~4m土台が6本並ぶとします。

1本が0.5㎜伸びてたとしますと、6本で3㎜寸法が違ってくることになります。

東西の端から土台を固定していくと、木製サッシが付く壁パネルの部分で、それらの蓄積の合計分3㎜・・わずか3㎜の差で土台がはまらないのです。

議論した結果、土台全体を締め直すのではなく、片側の土台を切っても大きな影響がないことがわかりましたので、ゆとりをみて6㎜ほど切り落とすことを決めました。

現場とは工場生産とは違い、いろいろとハプニングはつきものですが、久々に冷っとするハプニングでした。

スタートからこれでは思いやられる・・という思いと、その現場調整でうまく木製サッシパネルが納まったことで拍手が起き、いろいろ起きても前に進めるぞ・・というポジティブ感と混ざり合った不思議な感じになりました。

この木製サッシパネルを納めるのに費やした時間は1時間半・・。

それでも、きれいに納まって安堵したのが一番の心境でした(^^;)。

さあ、ここからはガンガン行くぞ!

つづく

【木の香の家 展示場 兼 実験住宅 物語は 5日 15日 25日 に何とか更新していきます。】

Posted at: 2016.10. 5(水)

木の香の家 展示場 兼 実験住宅 建築物語 第31話:土台敷きスタート:シロアリとホウ酸

第31話:土台敷きスタート:シロアリとホウ酸

予定より1週間ずれましたが、流れとしては悪くないという感覚をもっていよいよ土台敷きとなりました。

最初の作業は 土台気密パッキン+土台敷き+床合板の設置です。

現場には、そのための「土台」「プレカットされた床合板」「大工さんが作った屋根パネル」が揃っていました。

(山積みされた屋根パネル)

(プレカットされた床下地合板)

今回はなるべく岩手県産材を使おうという目的もあり、土台にはカラマツ集成材を使いました。

カラマツ集成にホウ酸を噴霧するという手法です。

米ヒバをよく使っていますが、今回は集成材でないとまずいという事情と、米ヒバが入手が難しいタイミングなども今後あることが予想されるので、

そういう場面を想定して今回はあえて岩手県産材カラマツ集成材+ホウ酸で施工します。

ホウ酸とシロアリについて少しだけ記述いたします(詳しくは近日別ページでアップします)。

いろいろと勉強会に参加してみて、私は現時点ではホウ酸でシロアリ対策することをお勧めしております。

私がホウ酸を一番いいと思っている理由は下記の点です。

① 昨今の構造材に塗るオレンジ色の薬品は、人体に影響が少ないように毒性を弱めているため、以前は10年保証だったものが5年保証・3年保証・・・と徐々に期間が短くなってきています。裏を返すと、5年後には毒性がシロアリに対抗できないという意味ですので、これから30年以上暮らしていく家にはどうなのか・・という疑問点があります。また、周辺土壌に毒素を撒くのにも抵抗はあります。

② セミナーの中でなるほどと思った言葉があります。

毒で虫を殺そうとした場合、虫も耐性を持つことが考えられます。耐性が出来れば、その毒はシロアリに対して無毒になります。

ホウ酸は、毒ではないので耐性ができません。ホウ酸ダンゴが江戸時代からあるのは、それを立証しているようなものです。

③ ホウ酸を耐シロアリ材料に認定していなかったのは世界中で日本だけです。ようやく数年前に認可がおりましたが、世界中でシロアリの一番手に上げられるのはホウ酸だそうです。ハワイだかニュージーランドだかでは、ホウ酸にどぶ付けした木材以外は使用してはダメというほど、ホウ酸が世界のスタンダードなのだそうです。

(セミナーの話で申し訳ございません)

④ ホウ酸は哺乳類が飲むと尿として排出されます。昆虫が飲むと排出できず、結果として代謝が止まって死ぬというメカニズムなのだそうです。つまりは、毒ではないのです。

こんな知識と、最近は15年保証も出てきているので、「無毒」+「半永久的」という観点からホウ酸が一番と思っております。15年保証を付けるということは、メーカーは安全率を見て保証期間を決めるはずですので、基本的には半永久的だと思っております。

※ 15年保証を取る場合は専門業者にホウ酸施工を依頼する必要があります。

皆さんも大切な家ですので、5年保証の毒性素材よりは、半永久的なホウ酸を、建築依頼する住宅会社さんにお願いしてはいかがでしょうか。

東京からホウ酸施工は広がってきてますが、現在では宮城県でも岩手県でも施工業者がいます。

( 岩手県内のお問合せ先 : 東北住建㈱ 担当:瀬川 019-638-4111 )

アメリカ乾材シロアリにも効くそうですので(昆虫全部なので当たり前ですが)、私はお勧めです。

ちなみに、最近では常識になってますが寒冷地といえ岩手県にもシロアリはいます。

下の写真は当社のOBさま宅で被害にあったときの写真です。

(現時点では当社は1件だけです。)

当時、基礎断熱材に防蟻性のものが出ておらず、シロアリは懸念されておりました。

そのため、当社では基礎断熱の地面より下には、一応、ダイライトをテーピングして貼る・・という気を使った施工をしておりました。

(地面よりちょっとだけ見えているのは、シロアリが食べないボード ダイライトです)

ここまで気を使って施工する会社は無かったと思いますが、相手は虫ですので、どんな隙間からでも入ってきます。

(ちなみに、基礎の内側に断熱材を張るのでシロアリ対策品でなくても大丈夫・・という言葉は信じない方が良いと思います。)

そして、シロアリの面白い行動は、食べたくない米ヒバの土台は蟻道を作って迂回するのです。

そして、食べやすい柱を食べます(><)。

(土台は食べられず)

建築して7年目でしたので、仮に5年保証の薬品を塗っていても被害はあったと思います。

また、下の写真は、私が今住んでいる貸家(岩手県北上市)の庭先に置いてあった木を裏返したときの写真です。

見事にシロアリさんに食べられていました(^^;)

こんなこともありますので、寒冷地と言え、シロアリ対策はきちんとしていた方が良いと思います。

*****************

土台を敷いて、床合板を敷く前に家族総出でホウ酸水を噴霧していきました(^^)

最後はきちんとプロにやってもらうのですが、家族も家づくりに参加したという記憶を残すためです。

<シロアリとホウ酸について:後日別サイトにアップします>

そして床合板を敷き終え、いよいよ、明日からの壁パネル施工へと進んでいくのでした。

つづく

【木の香の家 展示場 兼 実験住宅 物語は 5日 15日 25日 に何とか更新していきます。】

Posted at: 2016.9.15(木)

木の香の家 展示場 兼 実験住宅 建築物語 第30話:T大工さんからの電話

第30話:T大工さんからの電話

T大工さん 「白鳥さん。悪ィ。建て方1週間ずらしてくれ!」

大工さんから来た電話の開口一番のこの言葉に私はびっくりしました。

私 「え!?・・どうしたんですか?」

T大工さん 「おふくろが死んだ」

私「え...」

T大工さん 「実は、もってあと10日~2週間かな・・という状況だったんだ。

建て方終わったら、屋根板までかけて雨が入らないように囲った状態で何日か休みをもやおうと思っていたし、

下手をすると建て方中に建て方をストップするかもしれないと心配はしていたんだ。」

私 「そうだったんですか...。」

T大工さん 「今、病院から電話があって、急に亡くなったと連絡が入ったんだ。

実は、今日の昼間も会ってきたんだよね。」

私 「そうだったんですか。まずは分かりました。1週間ずらす手配を掛けます。

お通夜や告別式の日程と場所をあとで教えてくださいね。」

T大工さん「悪いね」

私「いえいえ。あとでゆっくりお話ししますが、救われた感じがします。

それではまずバタバタしているでしょうから...。」

電話を切った私は不思議な感覚になっていました。

まずはパネル工場のSさんに電話して事情を説明しながら、1週間延びることになったので、「厚壁パネルに再挑戦」の方向で決まりました。

そして、フェイスブックやメールやFAXで「建て方を1週間スライドする」ことを連絡しました。

事情は、もちろん大工さんの身内にご不幸があったということです。

お通夜の会食の時、T大工さんとゆっくり話をしました。

T大工さんのお母さんは年齢的に大往生であったこともそのとき知りました。

その中で私からは、1週間建て方がずれたことで救われたことを、今までの経緯も含めて裏事情を話しました。

T大工さんからは、建て方中に亡くなったらまずいなぁ・・と冷や冷やしていたことなど、どのタイミングで亡くなったらこうしよう・・と想定していたことの話をされました。

うまく表現できませんが、

T大工さんのお母さんは、最後の最後までT大工さんや私を助けてくれる

このタイミングで天寿をまっとうなさったのかな・・

という不思議な感覚を2人で話していました。

私も人生の最後は、最後の瞬間まで誰かのためになる形がいいなぁと思うのでした。

T大工さんのお母さん...長い人生お疲れさまでした。

そして、ありがとうございました。

つづく

【木の香の家 展示場 兼 実験住宅 物語は 5日 15日 25日 に何とか更新していきます。】

Posted at: 2016.9. 5(月)