- 北上事務所

- 0197-65-7439

- お問い合わせフォーム

一枚板カウンター選定へ

矢巾にある木材センターに行き、一枚板カウンターに使用する木材を見に行きました。

積んであるのは全てアカマツで、名古屋城の再建に使用された丸太から切り出された板が積まれています。

名古屋城と同じ材料を自分の家でも利用してみたいですね。

他にもトチという側面が特徴的な板もありました。

他にもトチという側面が特徴的な板もありました。

一枚ごとに色味や大きさ、年輪の幅など異なるので、一枚に決めるのが大変でした。

一枚ごとに色味や大きさ、年輪の幅など異なるので、一枚に決めるのが大変でした。

Posted at: 2020.3.13(金)

建築知識3月号

建築知識2020年3月号が発売され、勉強として読み進めています。

建築知識2020年3月号が発売され、勉強として読み進めています。

学生時代にインターンでお世話になった、山形の井上貴詞さんや青森の蟻塚学さん設計の

住宅も掲載されており、刺激を受けました。

外構や街とのつながりの重要性を改めて学んでいます。

Posted at: 2020.2.28(金)

ヨーロッパ研修2 研修初日

ヨーロッパ研修の初日はドイツ南部に位置する、フライブルクに行きました。

木造住宅の主な材料の木材が供給されるまでの工程を学びました。

はじめに小さな村の製材所に訪れました。

一般的な製材所は丸太を運んできて製材しますが、

一般的な製材所は丸太を運んできて製材しますが、

丸太を運搬するのは広い道路が必要などインフラの整備が必要だそうです。

そのため、ここでは製材機を様々な地域に運んで製材を行うという方法を10年以上前から行っています。

兄弟二人で営んでおり、効率化だけを重視するのではなく、

兄弟二人で営んでおり、効率化だけを重視するのではなく、

その土地の風土やライフスタイルに合ったやり方があるのだと感じました。

次に、木を育てる森を向かいました。

樹齢100年以上の木々がまっすぐに育っています。

樹齢100年以上の木々がまっすぐに育っています。

植林を行っている森では樹齢ごとにまとまっていますが、

この森では天然更新という方法を取っています。

植林をせずに、新しい木が育っていました。

植林をせずに、新しい木が育っていました。

これまで建築をつくる前の段階にはほとんど興味を持てていませんでしたが、

材料の質や供給方法などが改善されれば、結果的に住宅を建てる際にコストダウンなど関係してくることに気付けました。

Posted at: 2019.12.24(火)

ヨーロッパ研修1 研修前日

10月3日から1週間、新住協の企画でヨーロッパ研修に行ってきました。

海外へのモチベーションを上げるために、前日に東京の展覧会に行ってきました。

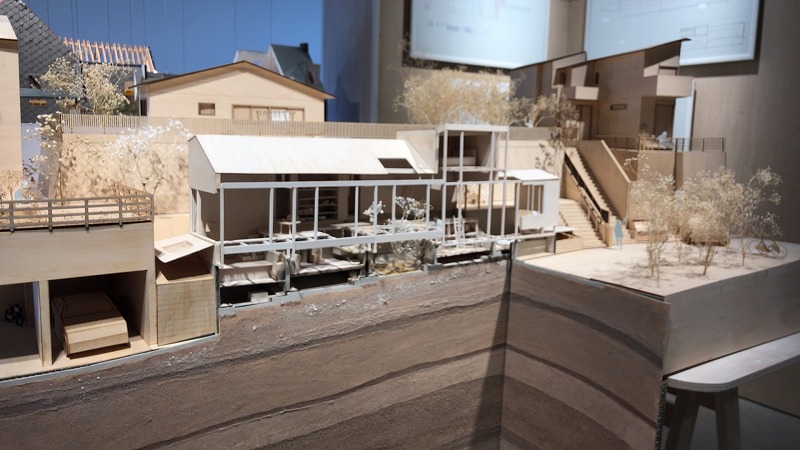

TOTOギャリー・間で、ベルギーを拠点に活動している、

アーキテクテン・デ・ヴィルダー・ヴィンク・タユーの展覧会を見てきました。

模型のほかにも図面などが展示してあり、建築を考えるプロセスや表現の仕方など刺激的でした。

模型のほかにも図面などが展示してあり、建築を考えるプロセスや表現の仕方など刺激的でした。

Posted at: 2019.11.21(木)

模型で検討!

模型を4つ作成し、屋根勾配を検討しました。

スタッフの中でも好みが異なり、勾配と軒の出が変化することで印象が全然違います。

スタッフの中でも好みが異なり、勾配と軒の出が変化することで印象が全然違います。

左から5~8寸勾配と勾配が急になっています。

左から5~8寸勾配と勾配が急になっています。

Posted at: 2019.10. 4(金)

一関市立一関図書館へ 建築巡り④

久米設計が設計をした一関図書館を見学しました。

久米設計の東北支社にも模型作りのアルバイトでお世話になっていました。

久米設計の東北支社にも模型作りのアルバイトでお世話になっていました。

自分が小学生のときは図書館は基本的に館内で飲食をすることが出来ないところが多かったですが、

近年はカフェが併設されたりと様々な機能が複合されることが多くなってきているように感じます。

閲覧席もカウンターやデスク、デッキスペースなど自分に合った居場所を選べるようになっていました。

Posted at: 2019.9.14(土)

K-portへ 建築巡りその3

宮城県気仙沼市にあるK-portに行きました。

俳優の渡辺謙さんが世界的に有名な伊藤豊雄建築設計事務所に依頼して設計されたカフェです。

イベントスペースとしても利用されていて、サーカステントのような曲面屋根にトップライトが設けられています。

イベントスペースとしても利用されていて、サーカステントのような曲面屋根にトップライトが設けられています。

周辺は歩道などが未だに整備されておらず、普段忘れがちな震災のことを思い出す良い機会でした。

周辺は歩道などが未だに整備されておらず、普段忘れがちな震災のことを思い出す良い機会でした。

Posted at: 2019.8. 8(木)

一関市立川崎公民館へ 建築巡りその2

一関市立川崎公民館に行ってきました。

気仙沼の現場に向かう際に気になっていたので調べてみると、

これも学生時代にアルバイトでお世話になっていた関空間設計が設計した建築でした。

ホール、ロビー・ギャラリー、図書館の大きく3つの棟から構成されていました。

ロビー・ギャラリー

ロビー・ギャラリー

ホール

ホール

図書館

図書館

ロビーの吹き抜け部分です。トラスや手すりなどきれいな木組みでした。

ロビーの吹き抜け部分です。トラスや手すりなどきれいな木組みでした。

照明器具が側面からは見えないように梁で隠すなど細かいところまで造り込まれていました。

照明器具が側面からは見えないように梁で隠すなど細かいところまで造り込まれていました。

Posted at: 2019.6.28(金)

平泉の道の駅へ

先日、学生の頃にお世話になっていた設計事務所が建てた平泉の道の駅を見てきました。

夕方に訪れたので、お客さんは少なかったですが、

道の駅は景観に合ったデザインとなっていて、

特に屋根のデザインには目が引かれました。

Posted at: 2019.6.18(火)